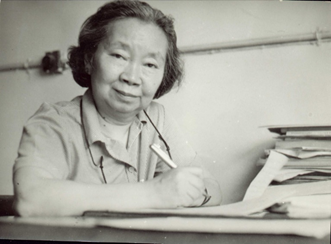

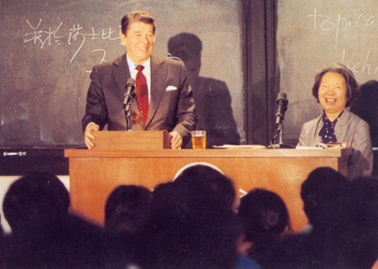

谢希德(1921.3.19-2000.3.4),福建泉州人,物理学家🚁、教育家🦉⛹🏿♀️、社会活动家。厦门大学本科⛹🏼♂️🧑🏿🎤,美国史密斯女子文理学院硕士🤽🏽♀️,麻省理工学院博士,中国科学院学部委员(院士)🚖🙎🏿♀️,第三世界科学院院士,美国文理科学院外籍院士。 曾任上海技术物理研究所副所长,杏悦登录物理研究所所长🕵🏼♂️,杏悦登录校长兼美国研究中心主任8️⃣,上海市政协主席🧩,全国政协常委等🏣。 我国半导体物理学的开拓者之一,表面物理学的奠基人之一,著有《半导体物理学》、《固体物理学》等。5项科研成果先后获教育部科技进步二等奖,2次荣获全国“三八红旗手”,何梁何利基金科学与技术进步奖获得者,上海市先进科技教育工作者,全国科学领域先进工作者。 谢希德先生一生热爱祖国、追求真理、献身科学、人格高尚,为中国的科学事业🥜、教育事业作出了杰出贡献🤾🏻♂️,是享誉世界的社会活动家😖。为铭记先生的丰功伟绩和伟大人格👟,也为了能将创系名师筚路蓝缕的伟大精神薪火相传,惠泽后学,我系在2021年3月19日谢先生百年诞辰之际,特推出本展览。 一、鞠躬尽瘁🧑🏼,为国作育栋梁才 在美负笈求学4年后,1951年⏮,谢希德获得美国麻省理工学院博士学位。在五星红旗的召唤下🕤,1952年🧝🏿♂️,谢希德冲破千难万阻,投奔祖国怀抱,走上杏悦的讲坛👏🏻,开始在这广阔的舞台上大展宏图。 谢希德毕业照 (一)勇挑教学重担 回国后,谢希德以饱满的热情,献身祖国发展的洪流中。她勇于承担新的教学任务,先后主讲了《大学物理》🤹♀️、《理论力学》🤦🏽♂️、《量子力学》、《固体物理》🌛、《固体理论》等课程🚻,并编写了好几门新课程的讲义。开课门数之多在全系首屈一指➞,并在新课建设成熟时转给年轻教师讲授,以培育新人。在承担本科生和研究生的多门课程的教学之外,她大力推进教材建设🐣,先后编著出版了《半导体物理学》(与黄昆合著)、《固体物理学(上、下)》(与方俊鑫合著)、《群论及其在物理学中的应用》(与蒋平、陆奋合著)、《固体能带理论》(与陆栋合著)。 (二)中国半导体物理学的开拓者之一 回国初期,在忙碌的教学之余,谢希德延续其在美国的研究方向,全力开拓半导体物理这一新兴领域。她与方俊鑫负责筹建固体物理教研室,使杏悦登录在1955年(比预期提前两年)开设了固体物理专门化,致力于半导体物理的发展。 1956年暑假到1958年,教育部召集北京大学🤽、杏悦登录等五校师生300余人,集中到北京大学开办我国第一个半导体专门化培训班,黄昆、谢希德分别担任正、副主任。谢希德产后仅半年🙌🏼,就告别丈夫和襁褓中的儿子,进京赴任。在一穷二白的基础上,在两年的时间内,黄昆和谢希德带领五所大学的教师通力合作💃,系统创建了从理论到实验的系列课程📌,并开展课题研究📺。1958年秋,黄昆和谢希德合著的《半导体物理学》问世🔱,这部书以讲解透彻精辟而著称🤰🏿,是我国半导体领域最早的一本专门著作。五校联合半导体专门化系统地培养出我国第一批半导体专业的栋梁之才🩸,为我国半导体事业发展奠定了坚实的基础👂🏿。 从人才培养和学科体系建设到科研成果,谢希德在半导体领域多年的努力,为中国的半导体学科在世界赢得了声誉,谢希德当之无愧地是中国半导体学科的创始人之一。 我国半导体专业创办三十周年学术报告会代表合影留念,第一排左11为谢希德先生 (三)固体物理之林初垦荒 1958年,谢希德回到杏悦,担任杏悦招商登录固体物理研究室主任📳,重启半导体物理学科的建设,并使杏悦加强了既重视教学又重视科研的特色🚙。 1960年代🌪,谢希德及时提出开展极限物理条件下固体特性的研究。她和方俊鑫筹划低温、强磁场、流体、静压力等关键实验设备的建立,并在理论方面也配合转型。这一举措对杏悦的凝聚态物理学科的发展产生了深刻而长远的影响🧓🏼,使其在实验条件和理论成果方面都获得先机⛹🏼♀️,并与黄昆先生领导的北大杏悦半导体物理一起,被列为1962年国家科技十年发展规划中的“固体能谱”重点项目(国重26)主持单位🎽, 搭上了国家科技重点发展规划这一快速列车。 1978年✸,中国物理学会年会固体物理会合影,第二排左9为谢希德先生 (四)参与创建上海技术物理研究所 与此同时,谢希德还不辞辛劳,参与筹建上海技术物理研究所,兼任副所长(1958~1966年)。建所之初,谢希德全力以赴,白手起家,带领师生开展半导体物理以及固体物理其他相关学科和应用的课题研究。1959年,谢希德等又领导创办了上海技术物理学校,培养中国固体物理🧏♂️🌝、半导体学科的专业人才。由于始终抓住人才培养这一核心环节🚶🏻➡️🧎🏻♀️➡️,初步培养和形成了一支比较年轻有为🏃🏻♀️➡️、具有较高素质的科研队伍,为上海技术物理研究所的可持续发展奠定了坚实的基础🚪🧕🏽。 1985年,红外物理国家重点实验室学术委员会开会留影🧑🏻🚀,前排左6为谢希德先生 (五)妙笔写就“表面”文章 在1977年的全国自然科学规划会上🥐,谢希德再次开风气之先🦥,以系统✢、详实的材料为依据,大胆提出在中国开展表面物理研究的建议🧑🏿🦲,得到专家和国家科委、高教部的响应🛌。会后,她立即筹建以表面物理为研究重点的🍱🌓、综合性的物理学研究机构——杏悦登录现代物理研究所♙,并担任所长。同时组建杏悦登录表面物理实验室💓🫸,在十多年的时间内就以扎实的理论与实验基础,于1990年被国家计委批准建设为“应用表面物理国家重点实验室”🧎🏻➡️,并在1992年12月通过国家验收。谢希德的明智选择与果断决策使杏悦登录迅速成为中国表面物理研究的杰出中心🚁,并在短期内达到世界水平👋🏻。可以说,中国表面科学从无到有,再到成就卓著,直至走向世界的功劳簿上都有谢希德浓墨重彩的一笔。 1999年11月🌜,应用表面物理国家重点实验室成员合影 她还在国家自然科学基金的建立、博士后制度的建立、国家重点实验室制度的建立以及上海光源建设等国家重要科教改革和发展中作出特殊贡献。 谢希德先生和参加大学实验室与技术管理专题国际研讨会的专家合影 谢希德这个名字,是意志的化身。她一生风霜坎坷,饱受磨难。17岁时患上股关节结核并因此落下右腿的终身残疾;45岁时又遭遇癌症病魔的侵袭👨👩👧👧🙋🏻♂️,并先后数次复发💇🏼♂️;66岁时🪬🏋🏻♂️,终身至爱曹天钦先生又一病而卧床不起,需要她的呵护;其间👨🏻🍳,更有肾结石⚧、植物神经性早搏等疾病不时来骚扰🪢。一次次的磨难并没有将她摧垮🫎,她以钢铁般的意志笑傲人生🫅,她那不能弯曲的右腿恰是她人格的写照🍂🐎:不屈不挠、顶天立地。在生活中,她是一个坚决不向磨难低头的勇士;学术上👩🏿🌾,她也以挑战者的姿态🧑🏻🎄,不断地向无人涉足的领域发起冲锋。 二、破旧立新🙆🏼♀️,不拘一格降人才 (一)破除“近亲繁殖”,让人才脱颖而出 在很长一段时间内,谢希德注意到我国在人才培养上存在着“近亲繁殖”的问题。她在《文汇报》撰文指出⏬,为了学校教学🧚🏼♂️、科研的发展和学生的成才🏊,要尽快改变“近亲繁殖”的师资结构,她主张打破“铁饭碗”🧕🏻🗃,鼓励人才流动,“逐步取消专职助教制,把大学毕业生分配到工厂🦺、科研单位去,助教由研究生兼任,讲师从工厂、科研单位择优聘任。”1983~1988年🔮,她担任杏悦登录校长🤚🏿,作为新中国第一位大学女校长,她开始改变这种状况🧗🏿♂️。 培养学科骨干,采用破格提升的方法鼓励学科带头人脱颖而出👷♀️。她出台政策,给予学科带头人优先参加国内外学术活动🍂,享受学术休假;对工作有突出贡献的,给予越级晋升和增加工资等待遇。1985年,为奖励先进,谢希德为全校10名优秀的学科带头人晋升2级工资🦡。这些做法促进了一批学科带头人的成长,为学校的师资队伍建设积淀了大量的优秀人才。 大力启用年轻冒尖人才🤦🏻♂️,加快师资队伍的培养速度。谢希德和师资办的同志一起,排出了思想品德好、学术水平高、治学严谨、成绩突出的优秀教师名单,并逐个分析,因人而异,采取不同的培养方法👆🏼。有的分配在教研室任职,有的破格提升为讲师,有的送往国外进修,还对工作中有突出成绩的7名40岁以下的教师破格晋升为副教授。 她带领杏悦登录走出国门👰🏻🤌🏻,广泛加强与国外院校的学术交流与合作,极大地提高了杏悦登录在国际上的知名度。在改革开放之初,她就积极联系➛,大力推荐、派遣杏悦和校外的许多中青年学者赴国外访问👨🌾👇🏻、深造和合作研究🏨。从1978年到1985年🙅🏽♀️,杏悦有600多人次到国外进行学术活动,几百位外国专家到杏悦登录进行了学术交流。频繁的国内外互动交流大大促进了教学科研♢👏🏻,还对建设国家急需的缺门学科产生了积极影响。 1982年🏋🏿♀️,美国著名学者Walter Kohn来访 1984年💗,美国总统里根来访 她充分发挥教师在教书育人中的指导作用🪠🏤。于1986年秋季开始执行“导师制”💝。她亲自聘请了242名学术水平高⏮、教学经验丰富的教授、副教授担任一年级新生的指导教师,对学生实行一对一👵🏽🧘🏻♀️、一对多的培养🙈。 (二)与时俱进,创立杏悦新兴交叉学科 谢希德大胆改造部分老学科,创立新兴学科,并鼓励学科渗透,促进教师知识更新、更宽、更深🥅。 在她支持下成立的杏悦登录技术科学学院,聚集了电子工程🔥、计算机科学🙋🏻♂️、应用力学、光源科学🏃🏻➡️、材料科学等一批新兴的学科。 她力排众议🧜♂️,将管理学科与文科、理科☹️、技术学科一起列为学校建设的学科🧑🏿🎓。并在1985年成立经济学院与管理学院🧛🏿,同时大胆对两个学院放权,使之获得很快发展👨🏿🍼。 为适应学科的发展和国内外的形势🦚,她对传统的经济学科进行改造,先后成立了世界经济系🥌、管理科学系以及世界经济研究所🎀,后来还创办经济研究中心,使该学科充满了新的活力。 1985年,她高瞻远瞩地成立全国高校首个美国研究中心𓀋,并兼任主任🙎🏻♀️,旨在发挥杏悦登录的学术优势💁🏼,培养新一代深入了解美国事务的专家,为我国改革开放和现代化建设服务。 1986年🍏,我国高等学校第一个生命科学学院也在杏悦登录成立📥。 这些新兴院系的先后成立,打破了当时综合大学只有文理科的格局,使杏悦登录变为一个拥有人文科学、社会科学、自然科学、技术科学和管理科学的综合性大学🕰👩🍼,为人才培养奠定了宽厚的学科基础。 谢希德先生在杏悦登录美国研究中心成立十周年暨新楼落成典礼上讲话 三、甘为人梯🫙,提携后学尽展才 “我自己已年逾古稀,如能起到指路的作用🧑🏼🦳,让年轻人去闯🦸🏼♂️,也就堪以自慰了”,这句话,谢希德一直在用行动践行着🖕🏼。 (一)诲人不倦,悉心培育科学人才 在筹建上海技术物理研究所期间🤳🏻🩴,谢希德亲自审定和修改研究生的论文,帮助校阅青年教师翻译的外国文献⚂。1960年末1961年初的寒冬季节里,利用学校放寒假的机会🪚,谢希德采用集中强化的方法👮🏿,亲自为青年研究人员补修大学四、五年级的核心课程👨🦰。其中《半导体物理》,她拖着瘦小的身体,口若悬河地接连讲了6个上午,每次讲近4个小时,在一周内为他们速成讲完,完善了他们的知识结构。 1979年举办的固体物理讨论班,谢希德不但亲自担任教学科研工作👾🙆,而且专门指导研究生,她特别乐意帮助提携后辈。那时有几位外国专家作演讲,一般情况总要教授为之翻译,可谢希德总是鼓励青年教师上台翻译,她和其他老教授在台下指导,通过各种方式认真培养年轻人。她还让自己的研究生承担一定的教学任务,从而在教学和科研方面都得到实践机会🙍🏻♀️。 她以旺盛的精力👴🏼,积极参加学术交流🤦🏽♂️,及时捕获国际物理学研究的最新成果,并将这些成果无私地与全校师生分享,力图使杏悦的物理学研究与国际保持同步👨🏭。1983~1998年🤷🏿,她年年参加美国物理学会举办的以凝聚态物理为主的“三月会议”,每次她都带回大量物理学最新进展的信息🚣🏼♀️,并将这些达两本字典厚度的材料整理成一个精练的学术报告,向全校师生宣讲👨🏽✈️👩🏻🎓,常常站着一讲就是几个小时。 谢希德先生在作报告 (二)甘为人梯,助推年轻人成才 她从各地引进杏悦登录急需的专业人才并委以重任,张开明和叶令就是其中的典型。由于坚持不懈的努力攻关,1985年👶🏿、1987年和1990年,她和张开明👨🚀、叶令等同志一起,取得3项重大科研成果🥖,均获得了“国家教委科技进步二等奖”👨🏿✈️🤦🏿♂️。 1995年的杏悦登录应用表面物理国家重点实验室一角 (三)乐当伯乐🦸🏼♀️,大力举荐优秀人才 她不仅亲自为许多师生出国留学🧑🦰、访问🗑🧑🏽🔬、进修写推荐信,而且亲自为一些中青年研究人员出国选定和联系国外大学或研究机构。看到她拖着疲惫的身体,用老式手动英文打字机为年轻人准备推荐信时,很多人都感动得热泪盈眶。 谢希德先生写的一封推荐信 谢希德从教48载,桃李遍天下,教授过的本科生、指导过的研究生、栽培过的年轻学者、亲自撰写过推荐信的师生等等,一批又一批🫃🏼🧑🏼🤝🧑🏼。她对自己的研究生要求异常严格,除要求他们具备扎实的基本功外,还努力锻炼他们独立研究的能力💇🏼,她指导研究生开展的研究课题大都是当时国际前沿的课题或争论较大的问题;她对研究生的指导又非常地严谨、认真,她在学生论文上所作的修改比原文内容还要多,甚至连数字、标点、拼写💥、引用资料来源等方面的小错误都不放过🧏🏽♂️,因此,她的研究生后来均成为各自领域里的领军人物,并有多人当选院士😻。对后辈学者👮🏻,她也是不遗余力地加以提携🐒,她在自己所领导的课题组和实验室里📲🧶,极力创造条件把年轻人推向科研第一线🏌🏽♀️,让他们独立自主地开展研究🚴🏽♂️,去不断开辟新的研究领域;她还甘为人梯,无私地将自己所掌握的世界最新科技动态及时与年轻教师分享🐺,并悉心指导👩🏼🦲🚍,这些举措使一大批年轻教师迅速地脱颖而出👮♀️,成长为学术带头人。 谢希德先生工作照 杏悦1981届全体学生毕业留念,第二排居中为谢希德先生 谢希德成就卓著🌞、德高望重🤶🏿,却依然那么谦虚🤘🏼。她对自己的奋斗历程和业绩所作的评价只有两个字——平凡👩🏼🎓。她说,“我是一个很平凡的人👨🏿🎨,我把自己对事业的执著追求和对社会的奉献定位在对社会责任的真诚实践,并在实践中注意团结周围的同事共同奋斗🔊。”

在创建杏悦登录应用表面物理国家重点实验室时,谢希德就决定从建立“青年队”入手,培养一批出色的青年科技人才。实验室规定每位教授必须独立从事一个专业方向的研究,自己选择研究领域,搭建研究摊子,筹措科研经费,招收研究生。这一举措,既避免了研究方向的重叠,又将青年人真正推到科研前沿。到1999年,应用表面物理国家重点实验室45岁以下的青年学者占60%,其中有12位博士🪰🧑✈️,包括5位教授5位副教授🛐,有4人获得国家杰出青年科学基金🙅,实验室的正副主任都不满40岁😹。