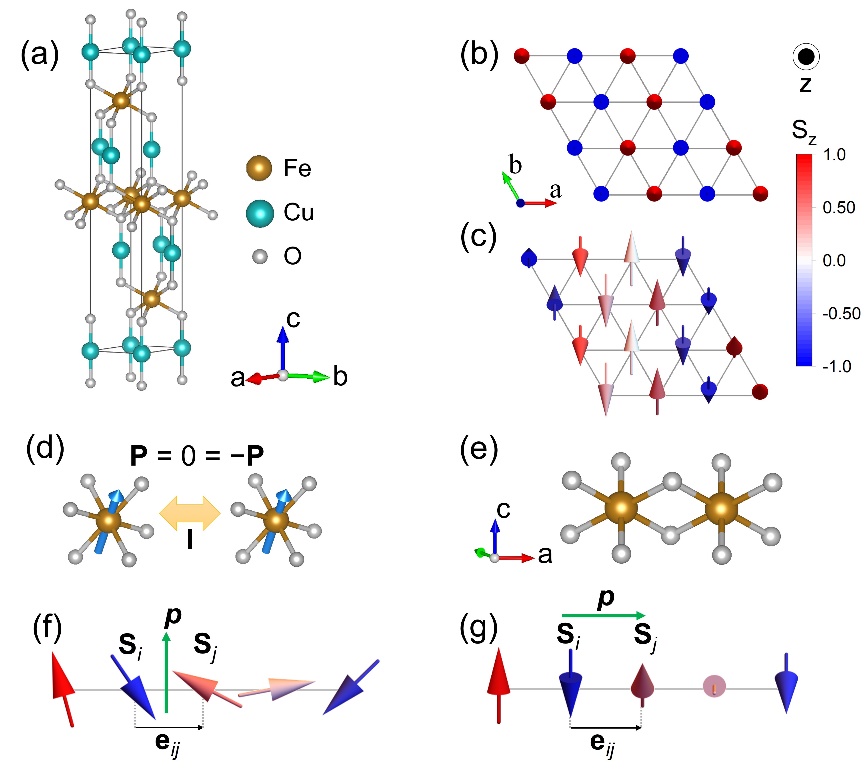

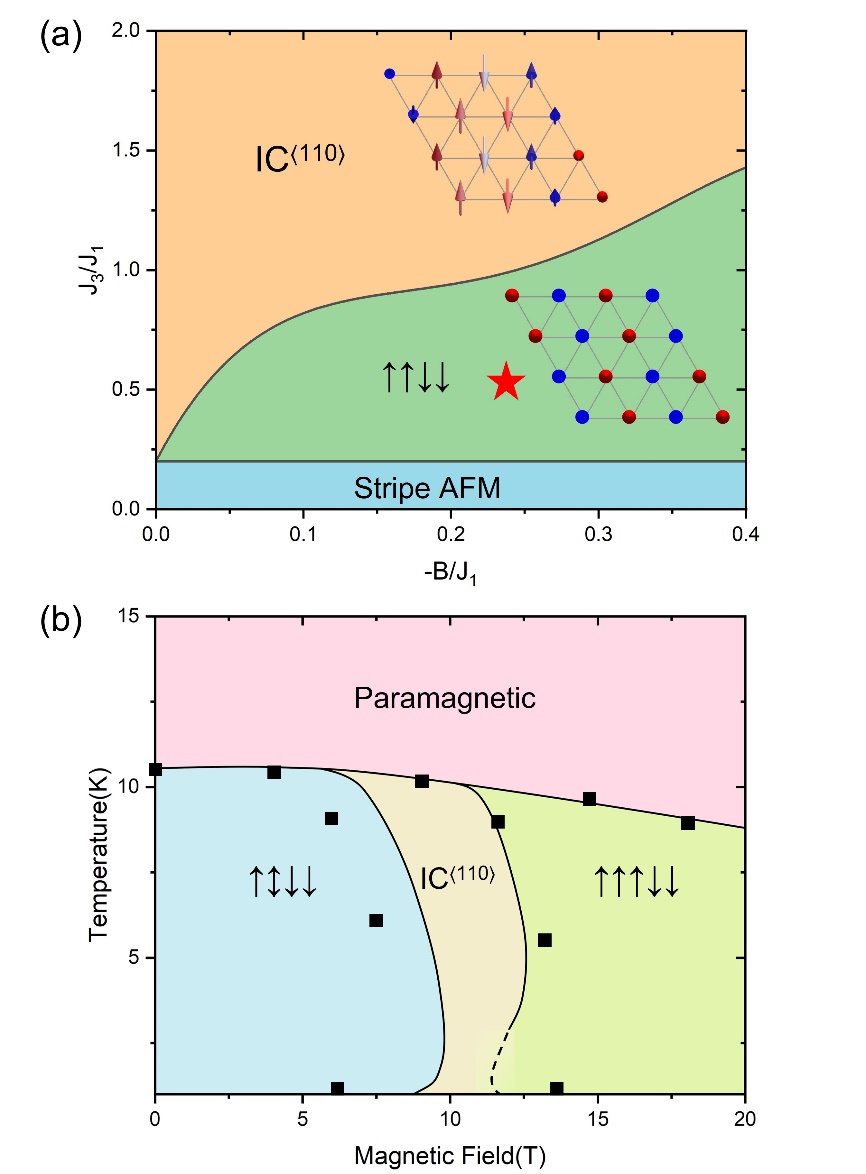

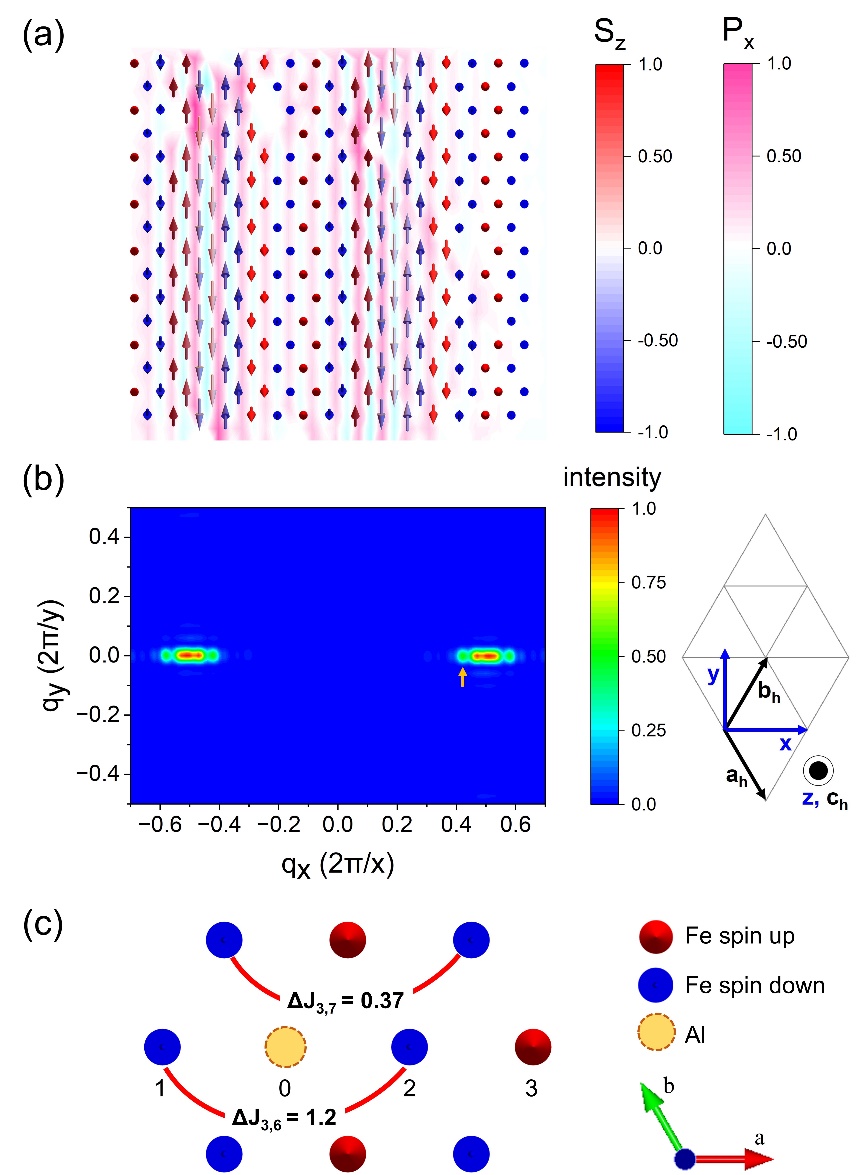

近日💆🏽,我系徐长松青年研究员课题组和向红军教授课题组在CuFeO2的第二类多铁性研究中取得进展💿。相关研究成果以“Mechanism of Type-II Multiferroicity in Pure and Al-Doped CuFeO2”为题✫,于2025年2月14日发表在《Physical Review Letters》上。 第二类多铁材料是指由于自旋序打破中心反演而诱导铁电极化的多铁体系⛹🏿,其具有天然的强磁电耦合性质,在基础物理学和先进自旋电子学领域具有至关重要的意义。近期对于单层和少层NiI2的二类多铁性的研究再次激发起来人们的兴趣【Nature 602, 601 (2022); PRL 131, 036701 (2023); Nature 632, 273–279 (2024)】👩🦰,其极化来源于名为proper screw的磁结构(见图1g),与极少量Al掺杂(~2%)的CuFeO2极其类似💅🏿。目前普遍认为CuFeO2的磁电耦合来源于p-d杂化,然而这违反了体系的对称性限制🖖🏽。同时👈🏻,现有的自旋模型无法解释无掺杂态的↑↑↓↓磁基态🧑🧑🧒🧒,以及为何微量掺杂可以导致磁基态转变为proper screw。因此🏂🏽,揭示正确的磁电耦合机制以及精确的自旋模型不止有助于理解CuFeO2体系的物理👍🏻,并且对目前备受关注的二维多铁材料尤为重要。 本研究开发了一种通用的基于对称性的磁性团簇扩展方法(magnetic cluster expansion method)。该方法可以显式地同时考虑自旋与合金自由度,并应用于任何自旋-掺杂耦合体系🧙🏻。相关方法已加入到向红军教授课题组自主研发的程序软件包PASP🧑🏻🦳。通过应用此方法与第一性原理计算😂,我们构建了一个综合的自旋模型⚱️,可以准确地描述无掺杂和Al掺杂的CuFeO2的基态与激发态(见图2和图3a🤏🏿🧁、b)📿。值得注意的是🧏🏿♂️,我们发现被先前研究忽略的双二阶相互作用对于形成CuFeO2的↑↑↓↓磁基态至关重要;而微量掺杂导致的proper screw态是由铝原子周围缺失的双二阶相互作用和增强的自旋阻挫稳定的(见图3c)。此外,我们发现CuFeO2体系的磁电耦合是来源于广义自旋-电流机制(generalized spin-current mechanism)🔖,而非之前普遍认为的p-d杂化🚼🕴。本文提出的磁性团簇扩展方法为自旋-掺杂耦合体系的计算提供了新的解决方案,对于CuFeO2体系二类多铁性机制的研究为备受关注的二维多铁领域提供了指导方向。 我系博士生朱炜钦为论文第一作者☂️,徐长松青年研究员和向红军教授为共同通讯作者。郑州大学的王攀硕副研究员🛅,我系的博士后祝浩然、朱海燕,李雪阳特任副研究员🐛,以及赵俊教授参与了该工作。该工作获得了杏悦登录杏悦🧅🗂,计算物质科学教育部重点实验室,应用表面物理国家重点实验室,北京凝聚态物理国家实验室🌦,国家科技部,国家自然科学基金委💙,上海科学技术委员会,小米青年人才计划🧑🏽💻,量子科技创新计划,国家创新人才博士后计划等的大力支持与资助。向红军课题组主要从事计算凝聚态物理、计算方法和程序发展、机器学习应用等方面的研究。徐长松课题组主要开展计算凝聚态物理(有效哈密顿量、多铁、磁性🎮、斯格明子等)方面的研究。 文章信息: Mechanism of type-II multiferroicity in pure and Al-doped CuFeO2, Weiqin Zhu, Panshuo Wang, Haoran Zhu, Haiyan Zhu, Xueyang Li, Jun Zhao, Changsong Xu†, and Hongjun Xiang‡, Phys. Rev. Lett. 134, 066801 (2025). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.066801 图1. CuFeO2的晶体结构与磁结构示意图🔇。 图2. CuFeO2的磁性相图。 图3. Al掺杂的CuFeO2的大尺度自旋模拟以及proper screw态产生的原理解释🙆。